香川の漁法

サワラの代表漁法さし網漁

香川県のサワラは主に流しさし網漁で漁獲されています。他にも定置網、込し網、ひき釣り等行われていますが、県内漁獲量の9割がこの漁法で漁獲されています。

出典:「香川の漁具・漁法・魚」香川県農林水産課発行

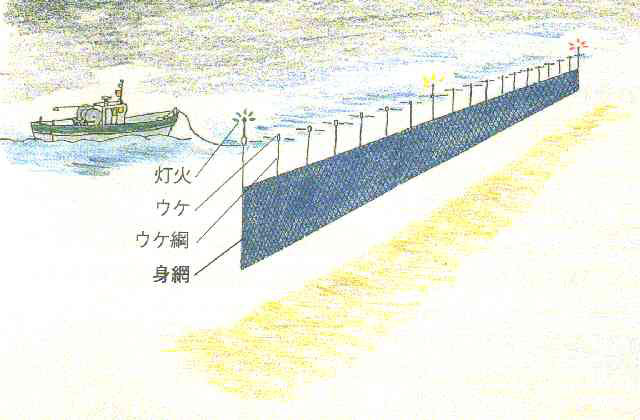

出典:「香川の漁具・漁法・魚」香川県農林水産課発行「サワラ」の流しさし網(通称 ナガセ、サワラナガセ)

- 漁具

- 長さ600~2,000m、高さ8~24mの網で、海面から1~15m下に網の上辺がくるようウケ綱とウケを付ける。目合は10.6cm以上に規制されている。

- 漁法

- 日没頃に網を潮流と直角方向に入れ、1~3時間、網を潮に流しながら、サワラがかかるのを待つというもので、一晩に1~数回操業している。春は、午後6時頃に一斉に網入れが行われる。

- 漁船

- 4~10トン。乗組員1~2人。備讃瀬戸では小型が、播磨灘では5トン程度以上の大型が多い。

- 漁期

- 4月20日~6月15日・6月30日・7月15日(漁場により異なる)、9月1日~11月30日(現在資源回復を目的に9月は休漁)盛漁期はいずれも4月下旬~5月。

- 漁場

- 沿岸域を除く県下のほぼ全域。

イカナゴ、マナガツオの

代表漁法込網

香川県のイカナゴ、マナガツオは主にコマセ網漁と呼ばれる漁法で漁獲されています。潮流に向かって開くように袋状の網を敷設し、魚が網に入るのを待ってとる漁法で、イカナゴ込網、餌料イワシ込網、イカ込網、マナガツオ込網、魚込網などの種類があります。 漁期、漁獲物や網地などは異なりますが、漁具構造はほぼ同じです。

出典:「香川の漁具・漁法・魚」香川県農林水産課発行

出典:「香川の漁具・漁法・魚」香川県農林水産課発行香川県のイカナゴ、マナガツオは主にコマセ網漁と呼ばれる漁法で漁獲されています。潮流に向かって開くように袋状の網を敷設し、魚が網に入るのを待ってとる漁法で、イカナゴ込網、餌料イワシ込網、イカ込網、マナガツオ込網、魚込網などの種類があります。 漁期、漁獲物や網地などは異なりますが、漁具構造はほぼ同じです。

「イカナゴ、マナガツオ」の込網(通称 コマシ、コマセ、バッシャ)

- 漁具

- 袖網、丸網、袋網、錨などからなる。網の目合は袖網76cm、袋網2~4mm。

錨は1個400~500kg。錨と錨の間隔は150~200m。 - 漁法

- 潮流に向かって網が開くよう、2個の錨を打って網を固定し、潮流に乗って来る魚を待ち受けてとる。普通、潮の動き始めから、潮が緩むまで約5時間操業し、潮が止まっている時に漁具を揚げる。操業は昼間。潮流の緩い小潮時は休業する。

- 漁船

- 5~19トンの漁船1隻で行う。乗組員は普通3人。

- 漁期

- 各種込網は、場所により異なるが、以下の期間内で操業される。いかなご込網1月15日(又は2月1日)~6月30日。いか込網4月1日~6月30日。餌料いわし込網7月1日~7月31日。まながつお込網6月21日~9月1日。魚込網7月1日~11月30日。

- 漁場

- 備讃瀬戸

エビ・底魚など小型機船底びき網漁業

小型の動力船で、海底に接して網をひき、魚介類を袋網に追い込んでとる漁業。漁具の構造などによって手繰第1~3種、打瀬網、その他に分類され、季節、漁場、漁獲物によって漁具を選択して使用します。

出典:「香川の漁具・漁法・魚」香川県農林水産課発行

出典:「香川の漁具・漁法・魚」香川県農林水産課発行手繰第2種「エビゴキ」網(通称 エビコギ)

- 漁具

- 張竿(ビーム)で網口を広げる底びき網の代表種。ひき綱、袖網、天井網、袋網などからなる。張竿は強化プラスチック(FRP)製で、長さ15~20m程度。

- 漁法

- 潮流と同じ方向に1時間から数時間ひき、エビ、底魚などを袋網に取り込む。

普通夜間行うが,昼間も操業する。 - 漁船

- 4~5トン、出力15馬力(48kW)の漁船で行う。乗組員は1~2人。

- 漁期

- 1月1日~12月31日。盛漁期5~11月。

- 漁場

- 県下一円。特に備讃瀬戸の底びき網は周年えびこぎ網である。

ハマチなど養殖

ハマチ養殖施設と給餌方法をお伝えします。

海面に小割生簀を設置し、その網の中に魚を入れ、餌をやり育てます。

小割生簀は2種類に分かれ、鋼管製などの枠をフロートで浮かし、それに小割網をつり下げる鋼管筏式と、フロートのみで小割網をつり下げるフロート式があります。鋼管筏式は一辺5 ~12mの正方形で、網の深さは4~10m。フロート式は、筏式と同様な規模のものの他、一辺約25m深さ約22mの大型のものもあります。

小割網(鋼管筏式)

小割網(鋼管筏式) 小割網(フロート式の大型小割)

小割網(フロート式の大型小割)ハマチ養殖施設と給餌方法をお伝えします。

海面に小割生簀を設置し、その網の中に魚を入れ、餌をやり育てます。

小割生簀は2種類に分かれ、鋼管製などの枠をフロートで浮かし、それに小割網をつり下げる鋼管筏式と、フロートのみで小割網をつり下げるフロート式があります。鋼管筏式は一辺5 ~12mの正方形で、網の深さは4~10m。フロート式は、筏式と同様な規模のものの他、一辺約25m深さ約22mの大型のものもあります。

- 漁具

- ハマチ(ブリ)の稚魚はモジャコと呼ばれ春に外海に漂う流れ藻につく習性があります。それを見つけて網ですくいとります。本県ではモジャコの回遊がほとんどないので他県から購入しますが、近年は、愛媛、長崎、高知県などでモジャコから約1年間養殖され、1kg前後になった種苗を購入しています。

- 漁法

- 本県の海水温は、冬にハマチの生存可能水温である8℃を下回ることがあるので、養殖期間が限られています。そこで4~5月に県外から種苗を購入し、9月~翌年1月にかけて3~5kgに育てて出荷します。

- 漁船

- 以前は冷凍イワシを使用していましたが、近年は冷凍イワシなどをミンチにし、魚粉などの配合飼料を混ぜてモイストペレットと呼ばれる粒状の練り餌が主に用いられています。さらに最近では乾燥した固形・多孔質の配合飼料であるEP(エクストルーダーペレット)の使用も進んでいます。また、香川県独自のブランドハマチの開発も進められ、地域団体商標の登録を受けた「ひけた鰤」、餌にケルプミールを添加し、速い潮の流れの中で育った「なおしまハマチ」、香川県特産のオリーブの「葉」の粉末を2%以上添加した餌を、20日間以上与えて育てた「オリーブハマチ」、の「香川ブランドハマチ三兄弟」が誕生しています。

- 漁期

- 4月~翌年1月。

- 漁場

- 東かがわ市引田、さぬき市、高松市、直島町地先など

モイストペレット船(手前に冷凍イワシ、

モイストペレット船(手前に冷凍イワシ、後ろに配合飼料を積んでいます)

魚体にあわせてモイストペレットを

魚体にあわせてモイストペレットを切断しているところ

モイストペレット

モイストペレット ハマチ養殖の餌やり

ハマチ養殖の餌やり 餌に群がるハマチ

餌に群がるハマチ